Ya estamos en 2025. Y estamos de celebración. En 2015, adquirimos

una casa de campo antigua que se denominaba "Torre don Alejos”.

Comenzamos desalojando y eliminando las partes inservibles de la

misma, para acometer con urgencia la consolidación y reparación de

la techumbre. En 2016, realizamos la primera plantación del

bosque-jardín, cuya imagen terminada era tal y como vemos en la foto de la derecha.

Al realizar la

eliminación de la “lavadura” o el remozado de las paredes para

ejecutar uno nuevo en noviembre de 2015, nos dimos cuenta que se trataba de una

edificación muy antigua, pues estaba construida de tapial. El tipo de tapial se conoce como "tapia valenciana", una variedad que se podía rastrear en el tiempo. Además se apreciaban perfectamente al menos tres épocas de construcción diferentes ejecutadas con diferentes materiales. Primera visita, al archivo municipal de Montemuzo,

buscando la posibilidad de que el tal don Alejos fuese Miguel Alejos

Burriel, primer alcalde liberal de la ciudad de Zaragoza, pero era

imposible rastrear así. Acepté el consejo de las archiveras

municipales de acudir al registro de la propiedad. Así pues,

obtuvimos un histórico de primera inscripción que se había

realizado en 1866.

En 1866, según el

registro, se inscribe la casa por Ignacio Abós Gavarre y Francisca

Aliod Fañanás, con motivo de su casamiento. La casa había sido

adquirida por los padres de Ignacio a la viuda de Alejos Marqués.

Ahí aparece el tal don Alejos. Dice el registro que en 1866, el

padre de IgNAcio Abós contaba con 62 años. Su hijo, contaba con la

edad de 28 años, por lo que podemos establecer la venta de la finca

por la viuda de Alejos Marqués treinta años antes, sobre 1830. Así que el tal

don Alejos, imaginamos que se haría con la propiedad en torno al año 1800. Llamamos casa vieja, a la original fabricada en tapial, y casa nueva a la ampliación realizada probablemente por Alejos Marqués tras su adquisición en torno al primer cuarto del siglo XIX.

En

1866, estaba asegurada contra incendios en la compañía La Urbana,

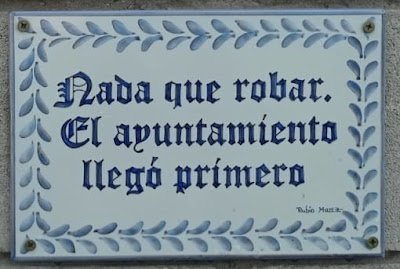

por 132.000 reales de vellón. Entonces, los registros de la propiedad, como se ve, eran una suerte de notaría. Es por ello, que se obtiene más información de la que es propia del mero registro de la propiedad, relacionándose parentescos, dotes, valoraciones y otras fincas de la familia, sabiendo por ello, que también disponían de una vivienda en Zaragoza, en la calle San Valero, número 9. Nosotros encontramos una placa original muy deteriorada que hemos restaurado para colocarla en la fachada, como es probable que luciera en su día una similar.

De las vigas del

suelo y los tejados que hubo que retirar, se hicieron rodajas que se

pulieron con el objeto de pasárselas a Jesus Julio Camarero,

dendrocronólogo del IPE, que nos hizo el favor de datarlas. La vigas

de la casa “vieja” arrojaban una edad en torno a 1780, y las de

la “casa nueva” en torno al año 1806. Dedujimos pues, que la

primera ampliación de la casa, realizada con adobe, se produjo en

torno a 1810 por don Alejos Marqués. Pero la edad de 1780 quedaba

entonces poco creíble para la construcción en tapial por el contexto histórico del uso de ese tipo de tapial en concreto.

Consultando

bibliografía sobre la tapia valenciana, (J.L. Baró y C Villar,

Técnicas de tierra en al alquerías históricas de la huerta

valenciana; I Bravo y J Sánchez, Tapia Valencina en Guadix y M.

Galarza, Tapia Valenciana: una técnica constructiva poco conocida),

pudimos establecer que el método constructivo de la tapia valenciana se divide en cuatro tipos diferentes según la cantidad de ladrillo que contiene, siendo el de la Torre Don Alejos el que se conoce como tipo III.

Buscando construcciones en Zaragoza con este tipo de tapia,

encontramos una casa en Peñaflor, Una tapia que aún se conserva en

el Pignatelli (antiguamente Casa de Misericordia), Una tapia del

convento de los Agustinos, anexo a la Iglesia de los Agustinos y la

muralla que rodea la cartuja de Aula Dei. El Palacio de los condes de Bureta, tiene también partes del mismo que están construidas con tapia valenciana, lo que se aprecia tanto en la pared del fondo de la cafetería como en la fachada exterior orientada al este. Esto sitúa la construcción

de estos edificios en el entorno del siglo XVII-XVIII, por la poca densidad de ladrillo usado en la tapia.

Había

que darle una vuelta a la datación de las vigas de la casa vieja.

Pero no había series de anillos tan antiguas para pino silvestre.

Procedimos a sacar una muestra para datar por carbono 14 la médula

de dos rodajas y de este modo asegurar un punto de partida. La

datación nos arrojó una fecha para los primeros anillos entre 1644

y 1686. Como las rodajas sólo disponían de 31 años y no más de

cincuenta, que es lo recomendable, se realizaron tres tentativas.

Además, como no habían series disponibles de mediciones en anillos de de pino silvestre tan viejo, sugerí que se hiciese una

comparativa con series de anillos de pino negro, que es más longevo. Entiendo que el pino silvestre en su hábitat, tendría un comportamiento similar al que tendría el pino negro en el suyo, y partíamos con unas fechas aproximadas conocidas. Se eligió la serie de mediciones de anillos de pinos negros ubicación de

pino negro del ibón de Acherito, próximo a la estimación de la

procedencia del pino silvestre del que eran las vigas, que bajaría

en nabata por el Aragón o por el Gállego hasta Zaragoza. De las tres comparativas realizadas, la que mayor robustez tenía era la más moderna. A nosotros nos apetecía que la casa fuese de finales del siglo XVII, pero finalmente, parece ser que es más probable que la construcción se realizase en los primeros años del siglo XVIII. El año

más probable de la corta del pino que se usó como viga se situaba

pues, en 1715-1720. Por aproximación estimamos que por anillos

perdidos y tiempo de construcción, decidimos estimar como correcto

el año 1725 como año de su construcción.

Así

pues, La Torre don

Alejos, podemos afirmar sin riesgo de equivocarnos mucho, data de

1720-1725, siendo entonces una construcción modesta con corral

construida en su totalidad de tapial, conocido como "tapia valenciana". Se desconoce el

propietario o constructor de esta primera etapa, y será imposible

conocerlo al no existir documentación. Sufre

un ampliación que podemos fechar en 1815, y que sería ejecutada por

D. Alejos Marqués que implica elevar una nueva vivienda en adobe

sobre la tapia valenciana existente y que conformaba el cerramiento original del

corral. Es en ese momento en el que obtendrá la denominación de

Torre don Alejos, pese a ser más antigua. En

torno a 1805 pudo haber sufrido un incendio que implicó el cambio de

cubierta de la vivienda original construida en el primer cuarto del

siglo XVIII, aunque esta reforma muy bien pudo haberse ejecutado

junto con la ampliación. Posteriormente, quizá a principios o mediados del siglo XX, con los nuevos propietarios, se eleva algo menos de un metro, la construcción realizada por Alejos Marqués a principios del siglo XIX, con tocho. Estas tres etapas se aprecian perfectamente en la fachada desnuda.

La madera de la construcción usada como viga, son troncos descortezados de madera de pino, que se ha conservado casi en su totalidad. No se ha podido conservar ninguna viga original anterior al año 1800, ya que se encontraba muy deteriorada y de esas fechas se tuvo que sustituir una de ellas. La madera, se bajó ya sea por el río Gállego, ya sea por el Aragón, en nabatas o almadías, cosa que podemos certificar no sólo por los agujeros de las puntas de los maderos por los que se unen unos y otros, sino porque al menos 17 de las vigas de la techumbre eran los remos o timones de las nabatas, y se puede identificar claramente este origen.

Estas vigas, están aplanadas en uno de los extremos y además presentan entalladuras que servirían para encajarlas entre dos palos verticales y atadas con mimbreras retorcidas a modo de soga. Estas entalladuras evitarían que se deslizasen del lugar donde eran colocadas.

.jpg)

.jpg)

.JPG)